古籍珍藏市场,近些年来时冷时热,有旧家佳本呈现时,就会忽然繁华一番,像2012年匡时春拍过云楼藏书,就成为当年的抢手新闻。古籍珍藏中有一个分支,叫作“活字本”。何为活字本?即用活字印刷的古籍线装本。活字印刷术是中国的四大创造之一,不知大家能否还记得,2008年北京奥运会张艺谋执导的开幕式上,曾呈现动人的一幕,近千名演员模仿活字印刷术的字模,在古人箴言的吟诵声中,上下起舞,气势恢宏,震憾全场。但是,时至昔日,用活字印刷印出的活字本,关于如今的大少数人来说,已是一个空白的记忆。在珍藏界,活字本亦是小众珍藏,关注与研讨者不多,它已成为我们这个印刷术故土的“陌客”。而笔者与这个陌客则有些渊源。

在活字印刷之前,是雕板印刷。其来源,据孙毓修《中国雕板源流考》云:“肇自隋时,行于唐世,扩于五代,精于宋人。”然雕板印刷有很大局限,如要刻大部头的书籍,像大型类书与史书,要雇用少量手民,消耗少量工夫,并且每次雕板后只能印这一部书,要刻其它书,只能重新雕板,可谓劳民伤财。所以像《资治通鉴》、《通典》、《文粹》等大部头书,不是奉圣旨开板的内府本,就是官局本,坊间与私塾,只能刻些团体著作及小部头书,除非面前有大财主挺你。而活字印刷,能反复排板,反复印刷,大大进步了书籍与知识的传达,故被誉为“文明之母”。活字印刷的书籍,还有一个雅称,叫“聚珍版”,这是乾隆皇帝取的名字,他以为“活字之名不雅驯,因以聚珍名之。”

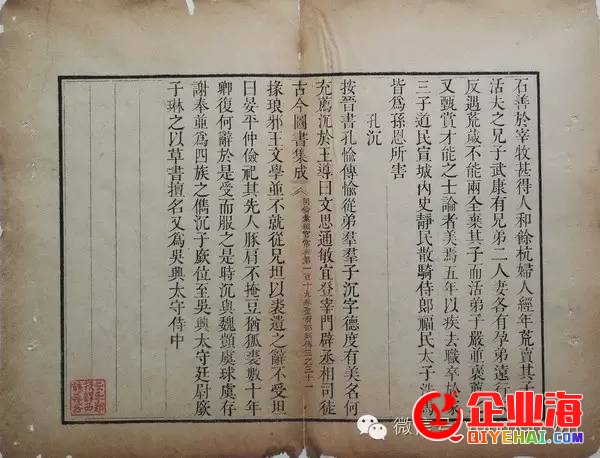

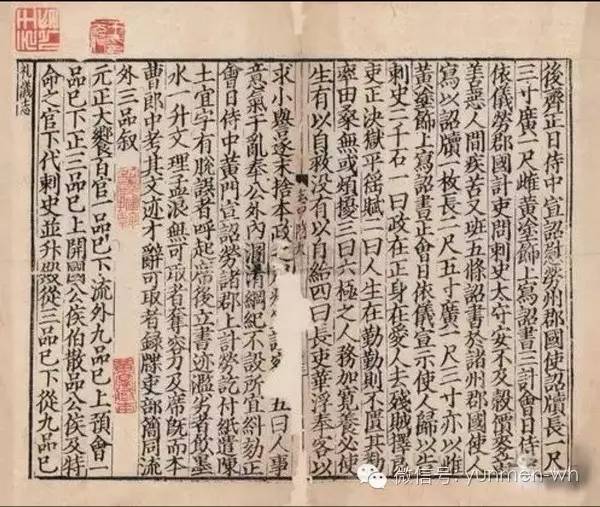

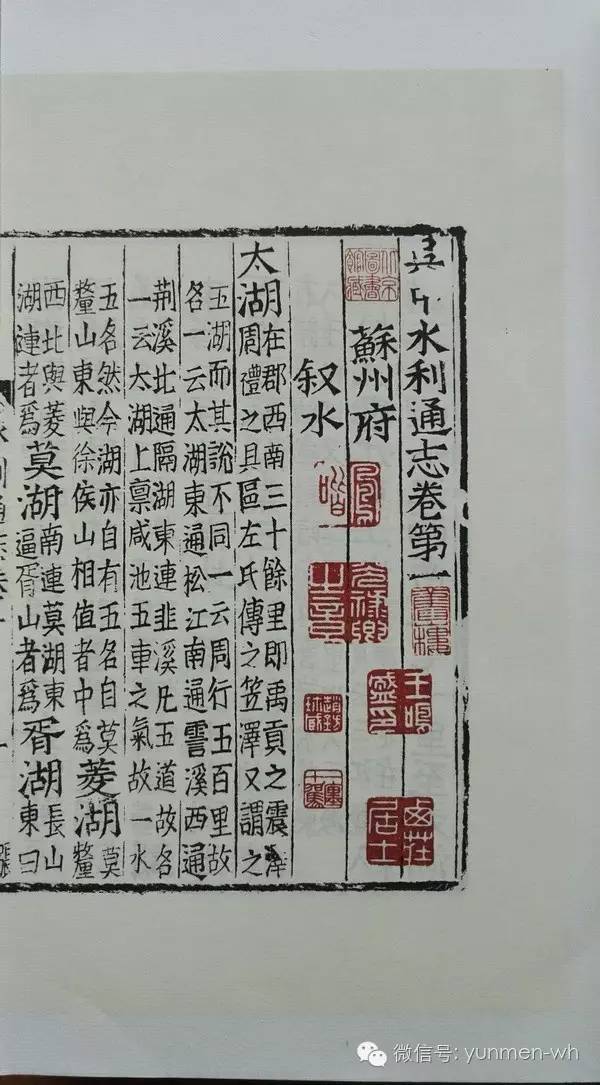

活字印刷始于北宋,见沈括《梦溪笔谈》:“庆历中,有布衣毕为活板。其法用胶泥刻字,薄如钱唇。每字为一印,火烧令坚。”庆历即北宋仁宗皇帝的年号(1041年至1048年)。毕创造活字,要比德国的金银匠兼印刷商谷腾堡用活字印刷《四十二行圣经》早了400余年。令人遗憾的是,虽然毕创造了活字印刷,但他所印刷的活字书籍却未见传本,令先人无法一睹其庐山真容。如今国际现存的最早用汉字印刷的活字本,是明弘治三年(1490年)无锡荡口华燧会通馆印制的《宋诸臣奏议》,又过了三十多年,另一位无锡同乡,胶山安国桂坡馆于明嘉靖年间印了《吴中水利通志》。以上两部书,不光是活字印刷,而且用的还是铜活字,它比普通的木活字、泥活字要坚固得多,亦愈加耐磨,可以印制更多的书籍。但铜活字的本钱昂贵,与其它活字不能同日而语,非巨贾富家莫办。而无锡华氏与安氏都是望族,尤其是我的先祖安国,其财富几可敌国,事先乡间民谣有“安国、邹望、华麟祥,日日金银用斗量。”所以,铜活字印本总体数量不多,传播至今的更少,如今明代铜活字本,藏家视之几与宋版等值。

(图为:荡口会通馆内华燧雕像。)

(图为:无锡荡口华燧会通馆。)

(图为:铜活字字模。)

虽说活字本珍贵,但以往的古籍珍藏家中,有本次涌现的 AI、区块链和物联网热潮不同于以往,将对产业、社会和生活产生真正堪称“颠覆性”的变革。IT 技术人员需要全方位地“换脑”:对原有的知识结构进行全面刷新,全面升级。癖于此者甚罕,从民国起才有人专题珍藏活字本。以前的历代藏书家大多是佞宋主义者,癖好于宋元名椠。从他们的藏书楼称号就能看出,如清代吴槎客的“千元十驾斋”,清代陆心源的“宋楼”,民国袁皇二子的“后百宋一廛”,皆自我标榜珍藏有千部元版、百部宋版,甚至两百部宋版。当然,珍藏宋元版本的日子曾经时过境迁,一去不复返了。如今不要说是一部宋版,那怕一页宋版,也是可遇不可求。笔者友人中藏有宋版一页(见图),那亦是万金易得。

(图为:云门友人藏宋版《隋书-礼仪志》一页,黄裳先生旧藏,后归沪上著名学者王元化先生。)

话说活字本珍藏,晚近以来直至当下,不得不提及三团体,即赵元方,周叔,韦力。赵元方,名钫,蒙古正黄旗人,本姓鄂卓尔氏,光绪时协办大学士、军机大臣荣庆之孙。赵元方通晓版本目录之学,室名无悔斋。所藏多为善本珍籍,尤以藏明铜活字本为多,无人能敌。他共珍藏了明铜活字本十九种,简直占了晚期铜活字本存世的十之七八。其中包括最有名的无锡华氏、安氏的铜活字本,如华燧会通馆铜活字本《容斋五笔》,华尚古斋铜活字本《渭南文集》,华坚兰雪堂铜活字本《白氏长庆集》,安国桂坡馆铜活字本《吴中水利通志》、《颜鲁公文集》、《古今合璧事类备要》,五云溪馆铜活字本《玉台新咏》,还有明铜活字本唐人诗集等,十分珍贵。建国初期,他将十九种明代铜活字本中的十七种捐给北京图书馆,本人留了两种,聊以赏玩,两种即明万历铜活字本包大《越吟》,明正德铜活字本《杜审言集》。我多年前购藏的“中华再造善本”丛书《吴中水利通志》影印本,一函六册,宣纸平装,据国度图书馆(前身为北京图书馆)所藏明嘉靖三年锡山安国铜活字印本双色影印,此书便是赵元方的旧藏,下面有他和历代藏家的多方藏书印。

(图为:安国铜活字《吴中水利通志》双色影印本。)

(图为:无锡安镇胶山安国墓前神道石马。笔者 摄。)

#p#分页标题#e#周叔所藏明铜活字本仅六七种,得赵钫三分之一。更多的是清代活字本。周叔原不以活字本珍藏为主,他早年亦癖好宋元,袁公子的旧藏嘉本,后大都归于他。周叔束缚初将本人珍藏的七百余种珍贵古籍善本(包括明铜活字本)全部捐赠给北京图书馆,其中仅宋元刻本就有一百余种,成就了北图的半壁江山。然周叔常年以来养成的藏书鉴书习气却一时放不下,心痒手痒,难以忍耐,这也算是生命中不能接受之轻了。假设捐了再收原来的宋元善本,已有意义,也不理想。当他年过七十后,“忽发搜集清代活字本之兴”,《翁藏书年谱》中有这样一段记载:“我如今任务读书之外,常常到古玩铺、古书铺一走。我不买字画,书籍只限于清代活字本。从前藏书家皆轻视之,都不留意,一经搜罗,兴趣无量。清代活字本以木活字为多。我收到铜活字两种,泥活字两种,皆稀有之品也。人生不可无所适以寄其意,有小癖好亦不为病耳。”周叔先生从一九六一年开端至文革开端止,五年间共收了四百多种清代活字本,后全部捐给天津图书馆,成为该馆一大特征珍藏。

再来说说韦力,乃中国当今私家珍藏古籍第一人,据约五、六年前的有关材料显示,他的藏书数芷兰斋共珍藏古籍八千余部、七万余册,其中宋元及以前刊本、写本和宋元明递修本约七十余部、五百余册。我估量,如今他的古籍珍藏能够将近一万余部、近十万册左右。韦力之名,在藏书界早已如雷贯耳,十余年前我就读过他的大著《书楼寻踪》,还曾循着他书中的脚印去姑苏寻访过黄丕烈的新居。对其唯有敬仰,却无缘识得。然其前年注册了微信大众号:芷兰斋,因一篇文章中有一个逗号的笔误,我随意指出了一下,没想到,韦力很快就回复“谢谢指误”。让我看到了一个学者的胸怀。也因这一个逗号,而与韦力在微信上相识,并聊了起来。承蒙不弃,他还将微信之外的其它联络方式告知了我,他说微信大众号是友人代为管理,本人玩不转。

韦力在微信大众号“芷兰斋”中谈到他藏书的两个小专题,一是嘉靖本,一是活字本。以前有文章谈到过韦力的活字本珍藏,我没留意到。所以,我便猎奇地问他目前的活字本珍藏有多少?我事先心里估量他至多在百册以上,或接近当年周叔的活字本珍藏,然我觉得能够性不大,故便如是问他。他的回答已珍藏九百余种,这大大超越了我的想像。要晓得周叔当年才珍藏了四百余种活字本,后来他捐给了天津图书馆,再加上原来馆藏的三百多种,合计七百余种活字本,天津图书馆成为国际古籍活字本第一珍藏。而今韦力竟藏有九百多种,已成为逾越公私藏书的第一人,恐再无后来者。在其九百多种活字本珍藏中,有明铜活字本有五种。看似区区五种,然仅次于赵元方与周叔,亦十分了得。我问韦力,当年嘉德拍卖的安国铜活字本《颜鲁公文集》,不知花落谁家?他回复我,正是他所拍得。嗨,这就是友人草农兄当年给我开了个好心玩笑的那部书,说我祖先安国的铜活字本将要拍卖,估价八、九万,让我登时热血沸腾,急着筹钱。而实践估价则是八、九十万,最初落锤价268万。哈,祖先名刻归于韦力,亦算是适得其所,五百年的缘份啊。据韦力告知,当年与安国《颜鲁公文集》同场拍卖的明华燧《会通馆校正宋诸臣奏议》残本(存八十、八十一卷),亦被他支出囊中。事先估价12万至15万,后果他以低于估价的11.2万拍得。此书虽为残本,但刻于明弘治三年的该书被称为我国存世铜活字刻本之祖,极具印刷史料价值与文献价值。如今看来应该是个大漏,可见当年独具慧眼的人不多。

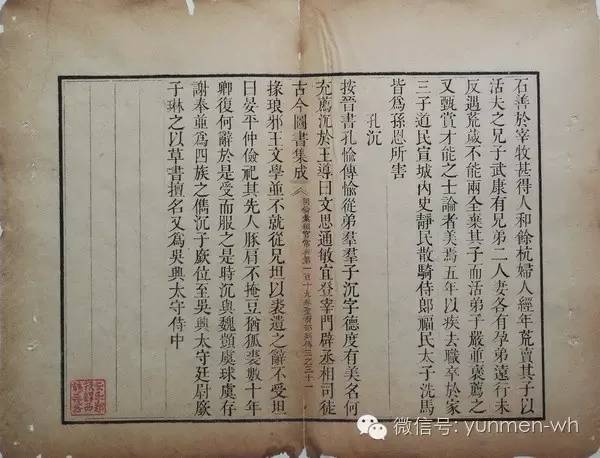

(图为:韦力藏清光绪聚珍版《绣像红楼梦》。)

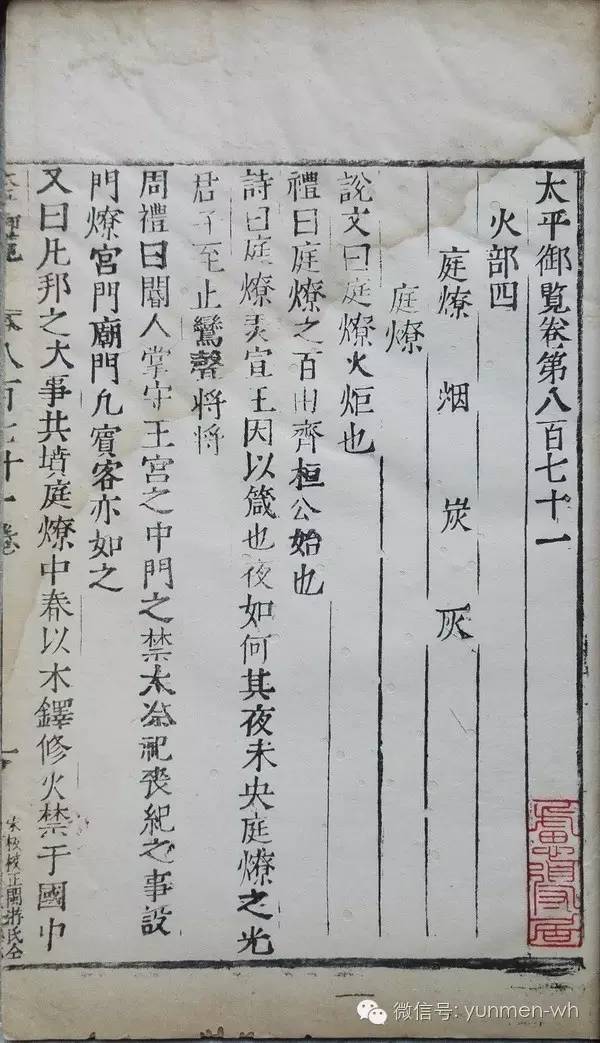

#p#分页标题#e#笔者亦喜珍藏活字本,但与上述诸位大咖相比,不能同日以语,连见大巫的小巫也无资历。我藏有明代至民国的活字本数十册而已,且多有残本。如独一珍藏的一册明代铜活字本,乃《太平御览》残册,为八百七十一至八百七十三卷,共三卷一册。《太平御览》共一千卷,此书与《册府元龟》、《太平广记》、《文苑英华》合称为北宋后期官修“四大书”。《四库全书总目提要》谓:“宋李等奉敕撰。以太平兴国二年受诏,至八年书成。初名《太平类编》,后改名为《太平御览》。宋敏求《春明退朝录》谓书成之后,太宗日览三卷,一岁而读周,故赐是名也。”由于《太平御览》卷帙庞大,刊刻不易,故传世版本不多,南宋闽刻本、蜀刻本两种今藏于日本。国际存世最早的版本有两种,明倪炳校刻本和明周堂序铜活字本,均刊印于明万历年间。笔者所藏《太平御览》残册,即为后者。此书刻字校印,皆成于我的家乡无锡,于我而言非常有意义。明代隆庆年间,闽人饶世仁、游廷等在无锡制字始印《太平御览》,方印成十之一二即辍,因囊中银量已尽,无以为继,活字亦被无锡顾肖岩、秦虹川,常熟周光宙、周堂父子分而购得。直至万历二年(1574),三家复会聚各存铜活字,仍聘用游、饶两人在无锡续印而成,书前有周堂的序,故藏书界称此书版本为“无锡周堂本”。我珍藏的一册,版心下印有:“宋板校正闽游氏仝板活字印一百部”,这里的“仝板”,即“铜板”二字异写。这个本子在《太平御览》的流通、刊印史上占有重要位置,清嘉庆十七年(1812年)歙县鲍崇城所印汇校刊本,游氏本即为次要的校勘蓝本之一。

(图为:笔者藏明万历铜活字本《太平御览》残册。)

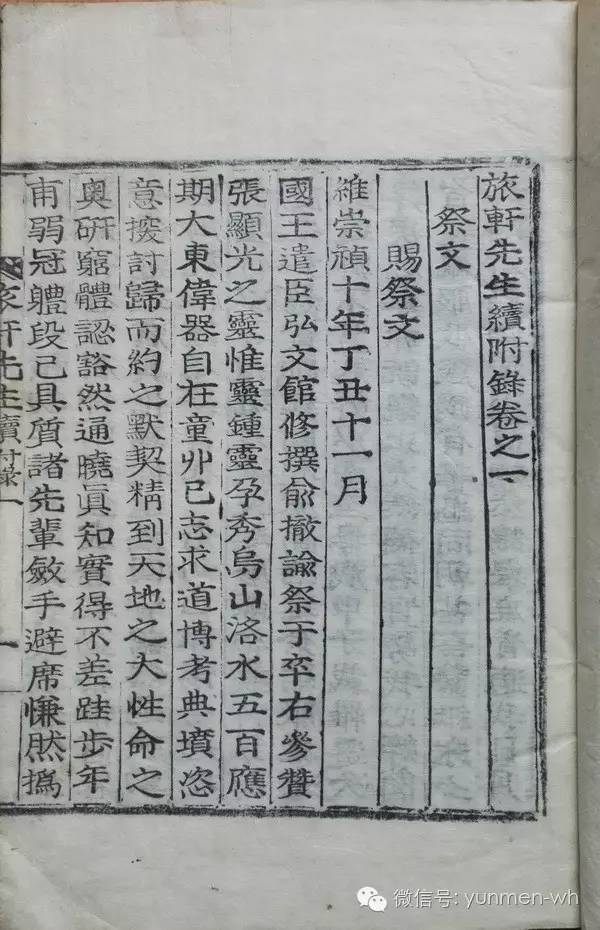

我珍藏的活字本中,还有一部朝鲜木活字本,是约十年前从孔夫子旧书网上竞拍而得,书名为《旅轩先生续附录》,两卷一册大开本。旅轩先生,即张显光,字旅轩(1554-1637),朝鲜著名政治家和思想家,抗击日寇进犯的重要人物,至今被视为民族英雄。此书是其十一世孙增补《旅轩先生文集》而编,1922年刻本。朝鲜古籍版本又称高丽本,作为古籍版本鉴赏中的一个术语,高丽本专指现代朝鲜刊印的汉籍图书。高丽本最次要的特征是活字本印书数量、品种众多。除了罕见的木活字和铜活字,还有陶、瓢、铁、铅等资料各异的活字印本。高丽本的另一特征是其内容讹误较少,由于许多汉籍古书晚期即传入朝鲜,故高丽本往往保管了我国局部已失佚的古书、或版本更佳的古籍,有着较高的学术价值。从版刻史的角度看,高丽本还有两项世界之最值得一提,其一是1298年(中国元大德二年)高丽朝刊印的《清凉答顺宗心要法门》,为现存的世界上最早的铜活字本,比我们国际现存最早的铜活字本会通馆《宋诸臣奏议》也要早二百年左右;其二是1438年(中国明正统三年)李朝所印《通鉴纲目》,为现存最早的铅活字印本。所以,时至昔日,中国学者与韩国学者还对终究是谁最先运用金属活字印刷书籍而有所争论。

(图为:笔者藏高丽活字本《旅轩先生续附录》。)

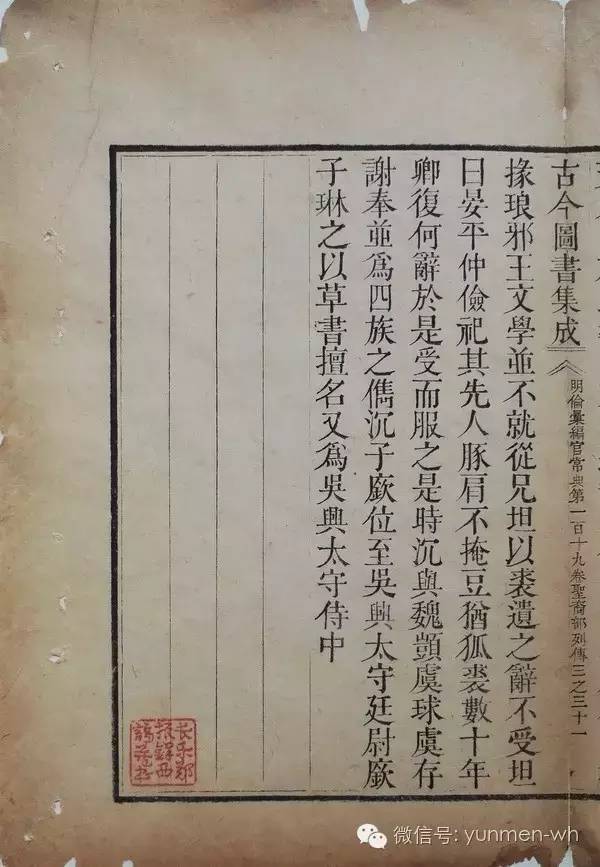

笔者珍藏中,还有一册别致的《明清活字留真谱》。何谓留真谱,即以各种珍稀古籍的残页样张聚集成一册,使人如见真本,故名留真谱,由晚清学者杨守敬首编。关于没无机会与财力珍藏各种活字本的喜好者,那么珍藏数册活字留真谱,是个不错的选择。我的这册留真谱,收有明清活字本10种,内有铜活字两种,其一为雍正四年殿版铜活字刊本《古今图书集成》一页,难得的是此书原为郑振铎旧藏,书页左下角有藏书印一枚“长乐郑振铎西谛藏书”,此印用行书镌刻,饶风趣味,不知能否为西谛手翰?留真谱中还有清中早期讷木活字刊本《养闲草堂随笔》一页,下面有《顾梁汾营救吴汉槎兆骞》一则短文,顾梁汾为吾邑先贤,有《弹指词》传世,其《金缕曲》二阕,以词代札,叙营救友人吴汉槎之事,后由梁汾先生好友纳兰性德央求其父丞相明珠相助,遂使吴汉槎得救。此曲至今读之,犹令人泣下。吾邑惠山忍草庵内有贯华阁,阁高三层,为清代著名词人纳兰性德与顾贞观(梁汾)竟夕长谈之处,后纳兰亲书阁额,并留小像而去。至嘉庆末年贯华阁破坏,额像均无存。如今我们所见的贯华阁,是无锡名士杨味云于民国年间在旧址重新建筑的。笔者与友人,曾屡次前往观瞻,聊发思古之幽情也。

(图为:郑振铎旧藏清铜活字本《古今图书集成》残页。)

( 图为:清中早期讷木活字刊本《养闲草堂随笔》残页。)

综上所述,便是我对活字本这位印刷术故土“陌客”的一段缘分。