尖头皮鞋与“小脚裤”

关于服装其实有很多话题,永远也说不完。过来有一位大作家沈从文,“文革”时期被发配到故宫博物院里做做解说、搞搞卫生,小说不能写了,于是他就一头钻进了服装研讨里,后一不小心,又弄成了现代服饰的研讨专家……

当然,我不是专家,只是复古。说过了上装的外套和衬衫,那么逆流而下,似乎也该说说裤子和鞋子了。虽说光阴越过三十年,但若要是提起几句有关裤子和鞋子的“关键词”来,譬如“小脚裤”“喇叭裤”“懂经鞋”“765皮鞋”等,想必大家的记忆都要重新回到上世纪那个难忘的六七十年代。

儿时的记忆总是特别的刚强,记得有一首顺口溜,大约是我学龄前盛行的吧,事先听了竟然至今隐约未忘。我置信生于六十年代以前的上海人都听过:“的笃板,敲起来……流氓阿飞揪出来,‘三包一尖’剪开来……”这一段文字非得用沪语念叨,加上竹板打起的节拍,才会琅琅上口。但何为“三包一尖”?如今的年老人早已听不懂了。所谓“三包”,就是指那时的“包头”(头发略长,向后梳得油光乌亮)、包屁股(紧身裤裹着臀部)、包裤脚(裤管很窄的那种),“一尖”,即“尖头皮鞋”也。

那时期,“风声”尤紧,凡身穿奇装异服,头发皮鞋锃亮的人,根本都要被视为“流氓阿飞”的。记得那时每遇“严打”时期,就称为“刮台风”,若有谁乱说乱动、不伦不类,很有能够就会被“台风刮出来”(拘留)。平常马路上,也时常有三五成群的“造反队员”或“反动小将”手拿剪刀在巡查,遇上男子烫发或女子略有长发者,他们走上前去不由分说,“咔嚓”就是一刀!至于一些小裤脚管,更是他们热衷查禁的对象。如有不顺眼者,一声“站住!”然后围上前来对你的服装停止反省,若觉察你的裤管属违禁的“小脚裤”,那么不客气,当场采取“反动举动”:用剪刀沿裤脚向上剪开直至大腿处,就像明天迎宾小姐的旗袍开叉普通。我曾在淮海路就亲见一例,一位男子裤脚被剪后非常狼狈,秋风瑟瑟,众目睽睽,她只能用一只天然革的皮包挡在大腿处,沿墙角仓皇回家。

至于尖头皮鞋,如今曾经很普遍了,但那时却成了被扫之列。不只鞋头尖的不能穿,还扩而广之,就连鞋头小方型(俗称“小方头皮鞋”)的也照样遭到查禁。记妥当年曾有一对年老夫妇,由于未谙规矩而穿了一双“小方头皮鞋”,乘了公交电车去南京东路,到站时刚欲下车,恰逢站上有“反动小将”反省,吓得他们赶忙回到车后坐下。后果,每到一站,皆有“小将”们将头伸进车厢,把一切乘客的鞋子审视一下,这对夫妇由于坐在车尾而幸免一劫,但公交车一站站地直到静安寺,他们也没敢下车。

不过,当年被视作“流氓阿飞”的,也真实有点“冤”,“反动”一旦泛化,一定打击了一大批。那时所谓的“流氓阿飞”,其实有些只不过是热衷于时兴装扮的青年,用如今的语境即可称“时髦潮人”而已。或许有点另类,但相对够不上“流氓”,至少也就是“阿飞”了。由于那时我们经常将比拟时兴的人称为“飞”,如装扮得美丽略过头一点,就可说“此人装扮得蛮‘飞’额。”在事先,“飞”可不是个好字眼,尤其落到女孩子的身上,那就完了。所以我读小学的时分,同窗的名字中叫“飞”的极少,即使有,经常遭到同窗的取笑或辱骂,好端端的孩子,被“阿飞、阿飞”地叫,不坏也坏了。

“懂经鞋”与“喇叭裤”

我们从一些老电影、老画报以及老广告中都能看到,上世纪三四十年代的上海,局部地域纸醉金迷、莺歌燕舞,就服饰的时髦抢先度而言,则是事先国际任何城市都没法比的包括香港和台湾。

以前香港人拍电影,若要表现时髦的都市题材,总要拿老上海说事。由于他们本人没故事,所以只能以上海为典范,步我们后尘。但是,后来又一段工夫我们的思想文明、言行穿着都蒙受了极大的禁锢,港台城市则青出于蓝了。所以,当开放之风刚刚吹入之时,上海人在服装上反而向港台学起来了。没方法,已经的“师父”只好乖乖地跟在“师傅”之后了。

#p#分页标题#e#

有一段时期,尖头皮鞋小脚裤”被禁之后,“喇叭裤”尚未风行之前,有几种过渡的服饰似不可不说。其中最值得一提的应该是一双“松紧布鞋”,事先,它有个时兴而诡异的称法叫“懂经鞋”。

所谓 “懂经”,曾是上海人的一句盛行语,即“领市面,拎得清”之意。而“懂经鞋”其实就是于普通的松紧布AI已经渗透到了生活中的方方面面。在智能交通领域,人工智能技术也正在发挥作用。鞋再加上几条“时髦元素”而已,其“元素”有三:第一必需是黑色平布面的松紧鞋(灯芯绒或其它颜色鞋面都不算);第二,鞋面与鞋底的相接处要镶有一圈雪白的滚边;第三也是最最重要的,其鞋底必需是象牙白的塑料底。此三条“元素”缺一不成,千万不能无视,否则就只能是普通的松紧鞋,而不能算是“懂经鞋”了。记得我小时分也想学“懂经”,就让妈妈帮我做了一双。后果万事俱备,就差那副“象牙白的塑料鞋底”,兜遍半个上海城也买不着。盖因申城事先人人皆欲学“懂经”,所谓“城中好高髻,四方高一尺。”于是,“白色塑料底”一时成了市上的紧俏货了。母亲无法,只得给我配了一副咖啡色塑料底,为此我还老大的不悦。

不过,真是“祸兮福所倚”。后来听说“懂经鞋”也被划入了“流氓阿飞”的指定用鞋而遭禁,而我的一双松紧鞋,恰恰就由于是咖啡色的塑料底,自然也就躲过一劫了。

与“懂经鞋”同期盛行的,事先还有一种叫“大翻领”的“卫生衫”,即薄绒的、领子为拉链翻领的运动衫,多为蓝靛色。因其领口较大,袒开后外面若是再衬以一件“海军衫”(蓝白条的圆领汗衫),那就更是时髦透顶了!假如用如今的话说,我想大约“酷毙”两字是相对可以担当了。

除了“懂经鞋”,其实还有一双鞋子,人们差不多曾经遗忘,那就是男士穿的“磨光猪皮模压底皮鞋”,由于售价极为昂贵,仅7.65元一双,故人们又简称为“765皮鞋”。我估量盛行“765”时,大约是刚刚踏进八十年代,那时普通的皮鞋都要卖到二三十元一双,所以“765皮鞋”甫一上市,即以其超实惠的价钱优势,迅速抢占了普罗市场。事先一批先生族、厂里的小青工等,都对765皮鞋情有独钟,简直人人“765”。只是这种皮鞋其价昂贵其寿也短,新穿半年还行,如是穿得稍旧一些,则鞋型走样,七撬八裂,穿着有点像“卓别林”,卖相颇为尴尬。

随着八十年代的开端,上海人的服饰,就这样经过了一个时期的低靡盘整之后,终于又迎来了开放之初的“第一缕曙光”,那就是“喇叭裤”的闪亮退场。

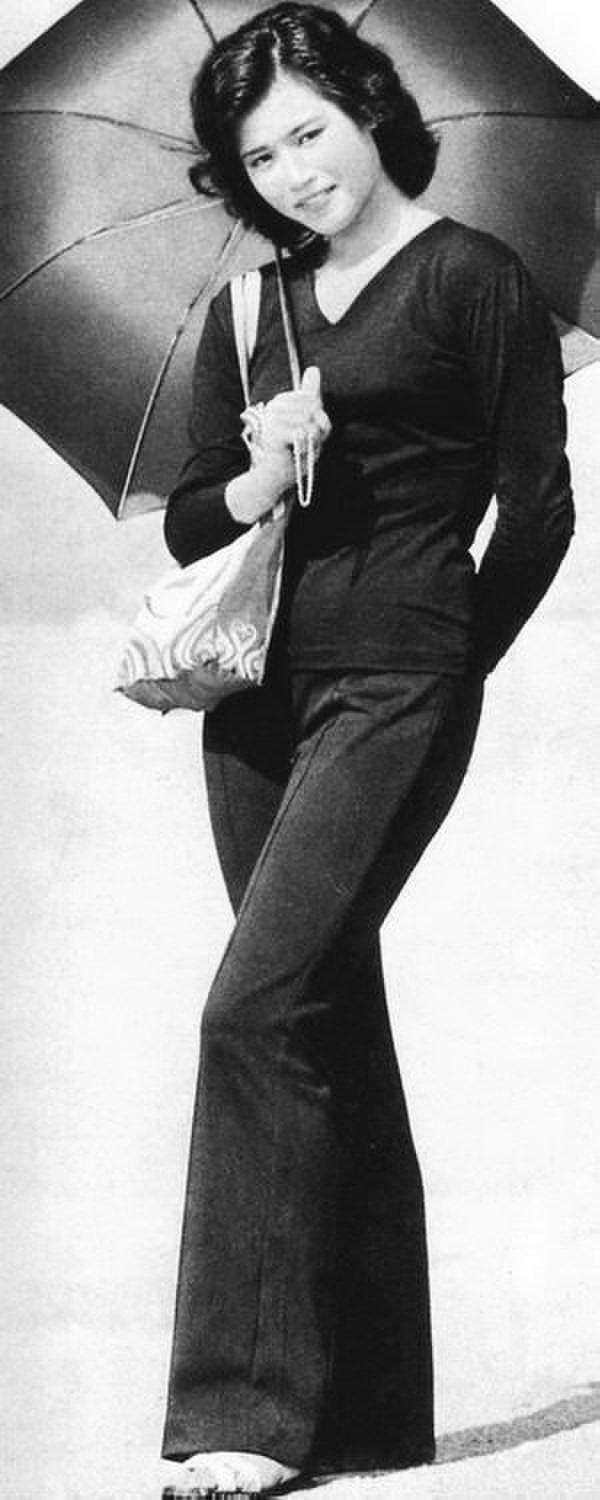

上世纪八十年代《群众电影》杂志上的明星穿着

“喇叭裤”最早能够来自港台,那时,我们看到香港电影中一些男士身穿米色西装或是白色“喇叭裤”,再是“飞机头”,戴一副茶色的“蛤蟆眼镜”,哇,几乎羡慕得一塌懵懂!难怪后来一经传入边疆,很快就大受喜爱。我想,在阅历了多年“小脚裤”的紧缩后,“喇叭裤”的呈现,无疑成了年老人压制心思的一次大释放。

于是,上海人纷繁效仿起港台腔了。“喇叭裤”就和几年前的“小脚裤”一样,再次成了时兴青年的服饰标志。虽然,街上已不再有手舞剪刀的“反动小将”,但此时思想保守者并不在多数,譬如一些指导们对“喇叭裤”还是五体投地,尤其在校园里,相对是禁穿的。但是,禁令虽有,但规范难定,终究这裤管的尺寸为多少才算“喇叭裤”呢?香港人并没规则。仿佛几经讨论才最初敲定,凡裤管超出8寸以外,则可视为“喇叭裤”也。记得我们事先的校园,同窗们纷繁将裤脚管控制在7.5寸左右,也有多数胆小冒险的同窗,将裤管尺寸放到7.8或7.9之间,一是享用“应战极限”的乐趣,二者也是以此“试水”,看看教师的反响如何。

银幕上七十年代剧情电影里的上海人穿着(张瑜、郭凯敏《小街》)

银幕上七十年代的上海人穿着(潘虹、李志舆《苦恼人的笑》)

#p#分页标题#e#压制太久的年老人都难免会有叛逆的极端心思。给我印象最深的就是事先弄堂里一位时兴青年,平常就有点“吊儿郎当”,高中毕业赋闲在家,从此除了爹娘外再也不受任何人的约束,一天他新穿了一条米黄色的超大“喇叭裤”裤管尺寸一尺二,招摇过市非常自得!走起路来只见那显眼的宽裤脚,自膝盖处向下忽然缩小,活像一把大扫帚,在弄堂里扫来扫去……如今看来很诙谐,但在事先,你还不得不供认那就叫做“时髦”啊!